Теперь, когда едут пассажиры в просторных троллейбусах от Симферополя до Ялты, наслаждаясь и любуясь меняющейся природой, не все задумываются над тем, с каким трудом была построена эта трасса. И рассказать об этом есть повод – 7 ноября 1959 г. было открыто троллейбусное сообщение межу Симферополем и Алуштой. Это был первый этап строительства троллейбусной трассы от областного центра до Ялты, а затем троллейбусную трассу построили до аэропорта. Путь к такому решению вопроса был не простой.

Еще в царской России неоднократно подходили к вопросу строительства железной дороги от Симферополя на Южный берег Крыма. Были разработаны и проекты, но, с одной стороны, в тот период это был очень затратный объект, с другой – и тогда старались сохранить флору и фауну Южнобережья.

Сегодня нельзя не вспомнить мечтателя-инженера Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, руководителя изыскательской экспедиции на Южном берегу Крыма. В конце 1903 г. он представил результаты изысканий и несколько вариантов планов строительства железной дороги, соединяющей Симферополь с Ялтой и Алуштой. Много было баталий по вопросу строительства железной дороги по одному из вариантов. Но правительство царской России тогда за недостаточностью средств в бюджете так и не приступило к строительству железной дороги. После установления Советской власти в стране продолжительное время тоже не имелось такой возможности.

К концу 1950-х годов Крым по наиболее важным показателям народно-хозяйственного плана достиг довоенного уровня, и в 1958 г. за выдающиеся успехи в деле проведения основных сельскохозяйственных работ и выполнение обязательств перед государством Крымская область была награждена орденом Ленина.

Настала очередь подумать и о дорогах, которые в связи с развитием курортов Южного берега Крыма были нужны, как воздух. Особенно была востребована дорога от Симферополя до Ялты, чтобы лучше использовать целебные свойства Юго-восточного побережья Крыма для оздоровления и отдыха трудящихся. Уже тогда количество отдыхающих в южнобережной части Крыма приближалось к 1,5 млн человек. Немаловажным фактором было и то, что в Ялте проводились встречи глав правительств и Генсеков партий дружественных стран. Тогда даже на обслуживание ДЭУ–595 передали дорогу в заповедник, в котором в период строительства троллейбусной трассы возводили ряд объектов, так называемого, рекреационного значения.

К этому времени появился такой экологически чистый транспорт, как троллейбус. И не без участия Н.С. Хрущева правительством УССР было принято решение построить от Симферополя до Ялты новую дорогу с расчетом обустройства ее под троллейбус.

Но для этого нужно было её реконструировать: спрямить отдельные участки шоссе, срезать крутые повороты, сделать новые проезды в горах, засыпать глубокие овраги, переместить 2 млн 250 тыс. кубометров земли и камня, построить много искусственных сооружений, установить 6 тыс. железобетонных опор. Крымские дорожные строители уже имели опыт работы в сложных горных условиях, да и техника стала современнее. И данный объект был включен в план семилетки.

Сроки строительства троллейбусной трассы были установлены очень сжатые. С начала первого года пятилетки предстояло приступить к работе на трассе. Но только в январе 1959 г. было определено, что она начнется на Привокзальной площади Симферополя, выйдет на Московское кольцо, а по нему – к существующему Алуштинскому шоссе. А к концу года по новой дороге должны были пойти автомобили и троллейбусы.

В неимоверно сложных условиях работала проектная группа специалистов Южных автомобильных дорог, возглавляемая Н.П. Сотниковым и Г.И. Печугиным. Строителям иногда не успевали выдавать рабочие чертежи.

На стройке были задействованы 14-й Ялтинский, 17-й Алуштинский, 18-й Симферопольский дорожно-строительные районы (ДСР), 407 мостопоезд транспортного строительства, несколько участков треста «Укрэскавация» и другие организации. В помощь Крымским дорожным строителям, которые уже имели опыт работы в горных условиях, прибыли механизаторы, участвовавшие в строительстве канала Северский Донец – Донбасс.

Для подготовки полотна под троллейбусную линию на ул. Горького и строительства трех мостов через речки Улу–Узень и Демерджи в Алушту из Одессы в начале года был направлен отдельный строительный участок №1 управления строительства №2 «Главстроя» СССР во главе с начальником Н.Н. Калашниковым и группой специалистов. Для его размещения была выделена территория на Ильичевке, в районе нынешней гостиницы «Алушта». Там сразу же были установлены сборно-разборные щитовые домики для поселения принимаемых работников. Они вскоре также приступили к выполнению своих задач.

Первым сложным участком прокладки новой дороги был выезд из города Симферополя через так называемый «Тещин язык». Он, конечно, «слизнул» немалую часть времени, отведенного на строительство трассы на Алушту.

Преодолев первые трудности на выходе из Симферополя, дорожные строители трассы до села Перевальное использовали спокойный рельеф местности и стали продвигаться быстрее, используя старое шоссе, проезжую часть которого расширили. Но дальше, за Перевальным, пошли осложнения. За селом начинается довольно глубокая долина. Ее называют Холодной балкой. Шоссе на Алушту проходило слева вдоль балки, по которой навстречу течет горная река Ангара. Зимой для дорожников это был самый тяжелый участок, с большим трудом они содержали его в «рабочем состоянии». Своей изморозью он и ныне в осенне-зимний период часто напоминает о себе. Повороты на шоссе были крутые, почти закрытые и с большими уклонами. В гололедицу участок становился почти непроезжим. А применять сильные роторные снегоочистители невозможно было из-за крутых поворотов.

Во время строительства новой дороги в этом районе активно включились в работу и Алуштинские организации ДСР–17, ДЭУ–595, дробильно-сортировочный и бетонный заводы, расположенные на 10 км шоссе от Алушты.

Особую трудность представлял 26-й километр шоссе от Симферополя. Над полотном нависала большая скала. Чтобы ее срезать, требовалось много времени. И тогда было решено проложить временную троллейбусную линию по части старой дороги, обеспечить по ней проезд троллейбусов, а потом выше проложить новый участок магистрали.

Приспособить старую дорогу для прохода троллейбусов оказалось не так-то просто. Взрывники из-за движения автомобильного транспорта на участке одновременно не могли производить взрывы на склоне, выше ущелья, так как на дорогу выкатывались большие валуны. Иногда возникали угрозы скатывания валунов на кабину экскаватора. Но все обошлось благополучно. Дорога была сделана, троллейбус пошел в срок по временной трассе. После этого дорожные строители проложили отложенный участок троллейбусной трассы, который удачно «вписался» в рельеф местности.

Взгляд пассажиров слева и справа привлекает красота зеленых склонов горы Чатыр-Даг да строения оригинальной архитектурной композиции. На их фоне не так впечатляюще смотрятся массивные подпорные стены по сторонам дороги, выше – косо срезанные холмы да старая дорога, с развилки уходящая вправо, к бывшему проезду через перевал, который служил почти сто лет.

Теперь троллейбус плавно поднимается на перевал, полотно шоссе расстилается перед ним ровной лентой. И, наконец, для многих долгожданный Ангарский перевал на высоте 752 м от уровня моря. Кому-то в глаза бросается пост ГАИ, кому-то – троллейбус-трудяга на постаменте. Он в канун этого юбилея снова внешне помолодел. Мало у кого из проезжающих возникает вопрос, на сколько же метров перевал стал ниже во время строительства дороги? А тогда, во время строительства, при переходе перевала вопросов было много. Прежде всего, в этом месте пришлось срезать острую часть хребта перевала, чтобы добиться плавного переезда через него. На этом участке пришлось выполнить много земляных работ, при выполнении которых проявились сильные родники. Тогда на небольшом отрезке дороги сгрудились экскаваторы, автомашины, бульдозеры, автогрейдеры и другая техника. И это все происходило зимой! А крымская зима – то мороз, то слякоть, а этот участок был открыт всем ветрам и непогодам. Это сквозняк, который летом освежает воздух Алушты, в осенне-зимний период иногда буквально пронизывает все живое. Коварен и здешний шифер: когда сухо – он крепок, как гранит, когда сыро – он рассыпается сам, обваливается крупными глыбами. В забоях – то сугробы, то вместо них воды по колено. И в этих условиях предстояло перерезать гору, слева поднимавшуюся метров на тридцать выше полотна дороги.

Для выполнения этих работ были привлечены лучшие специалисты. В марте 1959 года, когда здесь велись работы, все трудности выпали на долю строителей, руководимых прорабом Михаилом Харитоновым. В те дни особо отличился бульдозерист Николай Борисенко. Все удивлялись его способности «чувствовать» машину и умению тончайшим образом работать ножом бульдозера. Хорошо трудился экскаваторщик Михаил Бездольный. При норме 230 кубометров грунта в смену он вынимал на второй скорости по 700 кубометров. С уважением говорили об экскаваторщиках Евгении Дворецком и Михаиле Коростылеве. Посмотришь на откосы, что ими выработаны, и не подумаешь, что это выбрано экскаватором. Так же самоотверженно работали многие другие механизаторы и водители грузовых машин.

На строительстве трассы высок был трудовой энтузиазм. Участвуя в соревновании за присвоение звания «Ударник коммунистического труда», водители ДСР №17 Хижниченко, Лалиев, Зюзин, Плахотниченко взяли высокие обязательства, и месячные задания по перевозке грузов выполняли не менее, чем на 200%. При этом пробег автомашин при той интенсивности работы без капитального ремонта составлял до 300-400 тыс. км, и они ежемесячно экономили по 80-120 литров бензина. Да разве назовешь всех тех, кто своим мастерством и самоотверженностью на трассе показывал образцы ударного труда и бережное отношение к технике.

Когда начали разворачиваться основные дорожные работы на Алуштинском участке обслуживания, неожиданно заболели два механика, и И.С. Едренкин выполнял работы один за троих. Приходилось ему все время быть в разъездах, возить с собой запчасти, ремонтировать машины прямо на трассе, в общем, быть, как на передовой.

Наступил момент, когда надо было закрыть движение по дороге, срезать земляную перемычку, разделявшую новое шоссе, подведенное к перевалу с двух сторон от Симферополя и участок из Алушты до выхода на старую трассу. Вот как описан этот эпизод в книге М. Романова «Чудесная магистраль»:

«Три часа ночи. Все подготовлено. Десятки прожекторов озаряют голубоватым светом небольшое пространство. Главный инженер ДСР-17 А.А. Россов отдает распоряжение: остановить на тридцать минут проезд машин. И вся могучая техника пришла в движение. Перемычка длиной в сорок метров была начисто снесена за эти считанные, но напряженные минуты. В тот же час было открыто сквозное движение машин по земляному полотну уже через новый перевал».

Восторгу не было предела! Но уже ждал транспорт, который нуждался в проезде. И тут же на ложе новой дороги самосвалы стали подвозить песок, щебень, их разравнивали бульдозеры, за ними шли катки, а следом – асфальтоукладчики. Постепенно наращивалось покрытие новой дороги, которая плавно начала спускаться в сторону моря, подходя к урочищу Тайган, где постоянно о себе напоминал Абиссинский оползень, который тогда представлял большую опасность.

Из-за крайне неблагоприятных гидрогеологических условий на данном участке (34 км дороги Симферополь – Алушта) дорожникам Алуштинского ДЭУ-595 приходилось ежегодно с момента сдачи дороги в эксплуатацию ликвидировать постоянно действующую просадку земляного полотна и проезжей части глубиной до одного метра. Его строители тоже прошли. Но в процессе эксплуатации троллейбусной трассы пришлось выполнять ряд противооползневых мероприятий (смещение трассы к нагорной стороне, устройство буронабивных свай и системы дренажей, укрепление верхового откоса). К сожалению, действие оползня на земляное полотно и проезжую часть дороги проявляется и в настоящее время. До сих пор с левой стороны отчетливо видна часть старого участка той трассы, сильно подвергшаяся оползню.

Строительством дороги, расстановкой дорожно-строительных подразделений руководило Управление южных автодорог. Оно давало всем подрядным организациям заказы и принимало от них работы. Оно же обеспечивало подрядные организации всеми материалами, заготавливало и снабжало их камнем, щебнем. На управление была возложена большая доля земляных работ, постройка искусственных сооружений и другие работы на дороге.

Но большой и очень важный объем работ предстояло выполнить по монтажу троллейбусной линии, налаживанию работы всего оборудования троллейбусной трассы.

Решением Крымоблисполкома в мае 1959 г. было организовано Управление Крымского троллейбуса, а 26 июня решением облисполкома его начальником был назначен А.Н. Василенко, работавший заместителем председателя Севастопольского горисполкома, организатор троллейбусного движения в Севастополе. Начавшаяся комплектация всем необходимым строящейся троллейбусной трассы потребовала поиска нестандартных подходов. Затруднения были вызваны тем, что предполагаемая трасса Симферополь – Ялта изобилует крутыми (до 9%) затяжными (от 4 до 11 км) уклонами, чего не было ни в одном из городов. А пока на трассе от Симферополя до Алушты велись дорожные и строительные работы, Крымским троллейбусным управлением уже готовились кадры водителей и эксплуатационников.

Не менее сложным оказался вопрос выбора типа троллейбусов для использования на необычной горной трассе, которой не было аналога даже в Европе. Специалисты остановились на чехословацкой «Шкоде».

Во время работы на троллейбусной трассе Симферополь – Алушта ключом била трудовая жизнь в каменных карьерах, где велась заготовка необходимого количества камня для строительства искусственных сооружений и щебня для устройства основания и покрытия проезжей части. На асфальтобетонных заводах днем и ночью велась работа по выпуску черного щебня и смесей.

Немного дальше этой площади, за небольшой возвышенностью, в долине, были расположены очень важные для стройки асфальтобетонный и дробильно-сортировочный заводы, а рядом, под горой Сахарная Головка, – большой карьер. Сейчас горы уже нет. Из нее вынуто 900 тыс. кубометров камня, на заводах переработан миллион кубометров разного щебня. Эта огромная масса лежит теперь плотными, укатанными слоями под колесами транспорта.

В связи со строительством дороги на участке, обслуживаемом алуштинскими дорожниками, дробильно-сортировочный завод перешел на двухсменную работу. На трассу требовались тысячи кубометров камня и щебенки. Механизаторы карьера «Сахарная головка» – экскаваторщики Виктор Орехов и Владимир Терещенко, компрессорщики Геннадий Милославич и Самигулла Шагиахметов бесперебойно обеспечивали трассу щебнем.

С большим напряжением работал коллектив асфальтобетонного завода (прораб И.А. Чеканов, механик Л.А. Кондрат), бригада асфальтоукладчиков, где машинистом был И.Л. Стронский, ежедневно выполнявший по 2-2,5 нормы. 18 мая асфальтоукладчики достигли самой высокой выработки, приняв 300 тонн черного щебня. Выработка составила 377% нормы.

Дорожные строители настойчиво продвигались к Алуште. При этом объемы выполняемых ими работ значительно увеличивались: новую дорогу под троллейбусную трассу в эксплуатацию строители обязались сдать к 15 июня 1959 г.

Большую помощь строителям в устранении недостатков оказала печать. На первой очереди трассы работала выездная редакция областной газеты «Радянський Крим». Она выпускала небольшую газету-листовку, создала рабкоровские посты, помещала много заметок и корреспонденции о ходе работ. Широко освещали строительство и другие областные и городские газеты, в том числе и алуштинская газета «Ленинский путь». На их страницах появились постоянные рубрики «На стройке троллейбусной трассы», сводки о ходе работ. Это повышало трудовое напряжение, мобилизовало строителей.

В процессе строительства трассы задачи усложнялись, возникало немало неувязок и проблем, которые обсуждались на производственных совещаниях. Так, в апреле на производственном совещании ДСР №17 были подведены итоги работы за первый квартал. План трех месяцев был выполнен на 107,8%. Если в первом квартале коллективом дорожников было выполнено работ на 5,8 млн руб., то только в апреле задание было доведено до 5 млн руб. Главное – для всех стало ясно, что работу теперь нужно измерять не кубометрами вынутого грунта, а километрами построенной дороги. Была поставлена задача о переводе камнедробильных агрегатов и другой техники на круглосуточную работу.

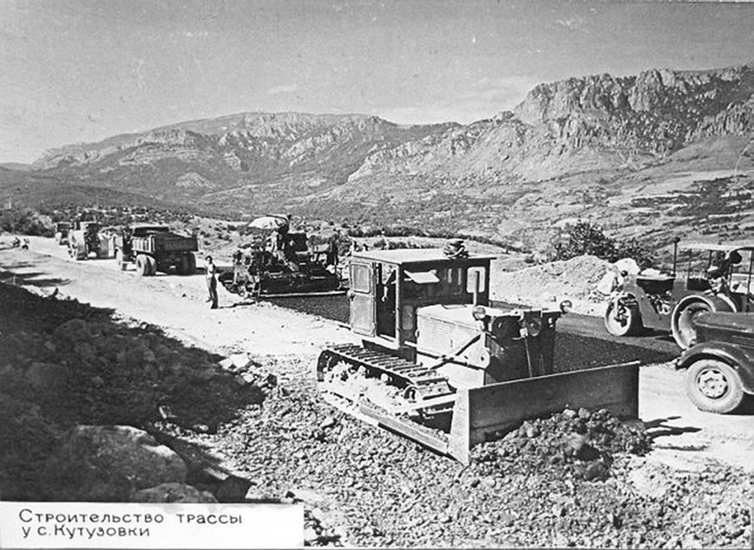

На участке у села Верхняя Кутузовка и сегодня местами просматривается внизу старая дорога. Она вьется змеей, поочередно показывая свои участки то с одной, то с другой стороны идущего транспорта. Верхнекутузовский участок был на всей первой очереди самым сложным. На нем попалась необычайной крепости скала, целый косогор, который надо было снести. Все это приходилось делать в центре села, между домами. Село не обойдешь. И без взрывов было бессмысленно приниматься за работу. Но взрывники применили особый способ развала грунта: экскаваторщики Ялтинского участка «Укрэкскавация», возглавляемые И.В. Колюховым, работали так умело, что камни не скатывались вниз, и все обошлось без чрезвычайных происшествий.

Несколько дальше, с точки, откуда открывается панорама Алушты, – самая высокая насыпь на первой очереди работ. В овраг, который был заполнен землей, мог вместиться многоэтажный дом. Неподалеку от этой насыпи расположен отрезок шоссе, который называют «Цирк». Он представляет собой амфитеатр, полукружие. Здесь на протяжении всего 400 м пришлось вынуть 300 тыс. кубометров грунта, то есть почти третью часть всех земляных работ первой очереди стройки.

Картина была необычная: в несколько ярусов, сверху донизу, словно ласточкины гнезда, расположились экскаваторы. К ним и от них по пробитым дорогам безостановочно шли самосвалы. Пример отличной организации работ показал замечательный коллектив механизаторов Запорожского участка «Укрэкскавация» во главе со И.И. Смеюхой. Работы на «Цирке» стали подлинной школой высокой культуры труда для всех механизаторов строительства. Битва с косогорами длилась месяца два. И вот ее результат: спокойная лента дороги, правда, с наименьшим на всей магистрали закруглением.

Партийные и советские органы власти также всемерно помогали строителям решать многие вопросы. Тому, как идет строительство, как выполняются графики и обязательства строительными организациями, работающими на участке Перевал - Алушта, было посвящено состоявшееся 14 мая совещание в райкоме КП Украины. Начальник строительного управления №37 треста «Ялтастрой» П.Н. Иванов доложил о ходе строительства всех четырех тяговых подстанций: одна из них была готова к сдаче монтажникам, остальные три будут готовы под монтаж в период между 17-25 мая. Гораздо сложнее обстояло дело с троллейбусным депо. Стены первого этажа депо были выложены, кладка второго этажа не велась из-за отсутствия железобетонных балок для перекрытия. Когда и кто будет делать эти балки, тогда было не ясно. В «Ялтастрое» их не изготовляли. Делать балки в Алуште понадобилось бы много времени, да и не было арматурного железа.

Тут же серьезные претензии к СУ №37 предъявили монтажники СУ №547. Они должны были уже приступить к работе по установке вокруг депо 60 опор для контактной электросети, а затем производить натяжение треллеров, но не могли приступить к работе лишь потому, что площадь еще не была спланирована.

Не все гладко было и на строительстве трассы. Монтажники СУ №547 усиливали завоз и установку опор контактной сети. Они шли вслед за дорожниками. Их особенно тревожило следующее: значительную часть опор придется устанавливать на насыпях, для этого необходимо уплотнять грунт, делать железобетонные фундаменты под опоры. Но кто будет уплотнять грунт и изготавливать фундаменты – тоже было не ясно. Отмечалось, что участок «Укрвзрывпрома», которым руководит Г.П. Приходько, не всегда обеспечивает в карьере своевременное проведение взрывных работ, из-за чего случаются простои камнедробилок.

На совещании были поставлены конкретные задачи по устранению имевших место недостатков. Было отмечено, что значительно лучше, чем прежде, стал работать автотранспорт. Ни у одной строительной организации не было серьезных претензий к транспортникам. За период строительства трассы наш автопарк вдвое увеличился грузовыми автомобилями. Как всегда, подобные планерки заканчивались постановкой задач для каждого руководителя предприятия, участвующего в строительстве троллейбусной трассы. Все участники совещания сделали выводы и еще раз подтвердили свое стремление во что бы то ни стало выполнить обязательство – сдать в эксплуатацию новую дорогу до Алушты к намеченному сроку.

В начале работы несколько с отставанием от графика выполнения земляных работ шел Алуштинский дорожно-строительный участок, возглавляемый Н.Н. Калашниковым, а это задерживало подготовку мест под установку опор для контактной сети в самом городе. Но в коллективе старались наверстать упущенное.

Уже чуть позже сообщала газета «Ленинский путь»: «Идя навстречу Дню строителя, ДРСУ семимесячный план выполнил на 129%. Славными делами отличается молодежная бригада, возглавляемая Оксаной Дидык. В бригаде 15 человек. Все трудятся дружно, перевыполняя план. Производственная спайка позволяет справляться с тяжелой работой по подготовке бетона на своем участке. Да и бетономешалку держат в исправном состоянии».

Достойными делами встретило праздник звено Марты Соловей. Работая на дорожном покрытии, ее звено выполняло план на 140%. Спорилось у них дело, и качество работы было высокое.

Хороший пример показывали бульдозерист Б.Н. Шевченко и машинисты экскаваторов Илья Платонов, два брата – Михаил и Анатолий Раевские. Они выполняют задание на 150%.

В районе Нижней Кутузовки дорожники встретили сплошной глыбистый навал. Кубовый экскаватор не мог захватить и поднять огромные валуны, и вести взрывные работы здесь тоже было нельзя, потому что рядом – село. Теперь уже ничто не напоминает об этом навале, кроме камней, кое-где торчащих из красноватой земли в стороне от дороги.

У самой Алушты дорога поворачивает вправо, поднимается на небольшой перевал, проходит по окраине города. Давно ждали этого обхода как жители города, так и отдыхающие. Ведь раньше по тесной Алуштинской набережной, где бы только гулять и любоваться морем, одна за другой проносились машины, ревя моторами, чадя выхлопными газами. Теперь этого нет, условия отдыха в Алуште неизмеримо улучшились.

Новая трасса Симферополь – Алушта короче старой километра на три и намного превосходит ее по скорости проезда и по удобству для пассажиров.

Меньше чем за полгода первая очередь дороги была завершена. 15 июня 1959 г. по новой трассе от Симферополя до Алушты пошли автомашины. Ответственное задание было выполнено в срок. Это был большой праздник дорожных строителей.

Но окончание дороги еще не означало, что все готово к пуску троллейбусов. Нужно было обеспечить линию электроэнергией. А для этого от Симферополя до Алушты следовало построить здания, две основные и 13 тяговых подстанций, подвести к ним электросеть, смонтировать оборудование на всех подстанциях. Необходимо было также установить множество железобетонных опор, причем в горной части нередко на склонах, подвесить к ним медные контактные провода – троллеи.

Параллельно шло строительство ремонтных мастерских, складов, депо в Симферополе на 100 машин и в Алуште на 25 машин, пункта технической помощи и разворотного кольца в Перевальном, нескольких жилых домов. И это надо было делать быстро, так как «на пятки» наступали монтажники, требуя фронта работ, и надежно, ибо во всех промышленных зданиях должно было разместиться чувствительное дорогостоящее оборудование.

Крымские строители справились с заданием, не подвели энергетиков. Электромонтажники Севастопольского района треста «Южэнергомонтаж» уже имели опыт работы на Симферопольской ГРЭС имени В.И. Ленина и при пуске в 1949 г. Севастопольского троллейбуса – первого в Крыму. С большим энтузиазмом взялись они за монтаж энергетического оборудования на троллейбусной линии. Из окна троллейбуса можно видеть далеко в горах возвышающиеся над лесом высокие металлические опоры. На них подвешены провода высоковольтной линии. Поставить эти опоры в горах было делом нелегким. До иных мест просто невозможно было добраться. И тогда по предложению И.Н. Мельниченко, прораба из Севастополя, были применены вертолеты. Мощная «стрекоза» подхватывала опору весом почти в тонну и легко переносила ее к точке, где уже готов был фундамент. Это был первый в стране опыт применения вертолетов на подобной работе, опыт вполне удачный.

По высоковольтной сети ток идет к опорным подстанциям в Симферополе и Перевальном. От них питающая линия протяженностью 50 км идет к тяговым подстанциям. Тринадцать таких станций стоят на пути от Симферополя до Алушты. Тяговые подстанции, словно сильные руки, как по эстафете, толкают троллейбус с пассажирами от одного участка на другой. На трех тысячах железобетонных опор от Симферополя до Алушты подвешено 108 км проводов. Вся система энергооборудования понижает напряжение в сети от 110 тыс. вольт до 600 вольт – таково оно в троллеях, по которым несутся бегунки с графитированным углем на концах обеих штанг, высоко поднятых над троллейбусом.

Строители десятков специальностей сооружали магистраль. В стройке принимали участие 80 предприятий. В Жданове (ныне Мариуполь), Севастополе, Ялте, Керчи готовились бетонные опоры для контактной линии, в Николаеве – железные опоры для высоковольтной сети. Крым послал на трассу большегрузные самосвалы из Симферопольских автопредприятий №2001 и №2002.

Строительство трассы было поистине народной стройкой. Крымский обком партии, облисполком, Совет народного хозяйства оперативно помогали строителям трассы. Ход работ взяла под контроль областная комсомольская организация. Всюду были созданы посты и штабы, они сигнализировали о задержках, неувязках, недостатках. Труженики области услышали призыв строителей всячески ускорять выполнение заказов для стройки. Многие заводы Симферополя и других городов выполняли такие заказы.

Не ожидая окончания подготовки самой дороги для проезда троллейбусов, проезжая часть которой расширилась в два раза, интенсивно велось строительство необходимых объектов: четырех тяговых подстанций на Алуштинском участке трассы и троллейбусного депо на 25 машин (троллейбусов) при въезде в город. Эти работы вело строительное управление №37, начальником которого был П.Н. Иванов, а прорабом на этом участке – В.П. Бородаенко. На возведении объектов трудились несколько бригад. Комплексная бригада А.А. Бородаева из СУ №37, несмотря на перебои в снабжении отдельными строительными конструкциями, уложила около 300 кубов стен из крупных блоков, около 70 кубов бетонных фундаментов, стенных перегородок и сборного железобетона. Хорошо трудились бетонщик Василий Кульбаба, как правило, выполнявший по две нормы, монтажник Иван Чик и многие другие.

Теперь дело было за электромонтажниками, которые шли по пятам строителей дороги. На подготовленных участках дороги устанавливались опоры, натягивались троллеи. Электромонтажники строительного управления №457 треста «Южэнергомонтаж» должны были успеть выполнить работы, чтобы троллейбусную трассу сдать в эксплуатацию к 42-й годовщине Великого Октября.

Для ускорения работ алуштинцы повседневно оказывали строителям помощь, особенно при подготовке котлованов для установки в них опор для натяжения контактной электролинии по улице Горького и на участке обслуживания дороги ДЭУ–595, от города до Холодной балки. Немаловажную роль в этом сыграл дорожный отдел райисполкома, возглавляемый Б.А. Лавровым.

14 ноября газета «Ленинский путь» дала краткое сообщение: «Комсомольцы и молодежь города выкопали 300 котлованов под опоры, отработали 3 тысячи человеко-дней. Обязательство каждому комсомольцу отработать на строительстве троллейбусной линии в неурочное время 7 дней было выполнено».

В дни завершения работ на трассе в Симферополь прибыли первые троллейбусы. Это были машины из Чехословакии. В Севастополе заблаговременно были подготовлены водители троллейбусов и обслуживающий персонал. Вначале была пущена первая линия троллейбуса в Симферополе: от железнодорожного вокзала до Марьино. Потом троллейбус пошел уже до Перевального. Наконец, наступил долгожданный момент: 6 ноября 1959 г. в Симферополе на привокзальной площади состоялось торжественное открытие первой в стране междугородней горной троллейбусной трассы. После непродолжительного митинга троллейбусы, украшенные кумачовыми лозунгами, заполнились первыми пассажирами – лучшими строителями трассы, троллейбусниками, другими почетными гостями, и под звуки торжественного марша начали двигаться на Алушту. За рулем первого троллейбуса, на котором был размещен портрет В.И. Ленина, был начальник управления А.Н. Василенко.

В этот же день по случаю открытия троллейбусной трассы в Алуште состоялся митинг. Под торжественные звуки оркестра и бурные аплодисменты лучшие строители трассы перерезали ленточку. После митинга в первый троллейбус, на котором был портрет Н.С. Хрущева, сели лучшие алуштинские строители троллейбусной трассы и отправились в первый рейс на Симферополь.

Первая в стране горная троллейбусная трасса была открыта. 7 ноября 1959 г. под звуки торжественного марша из Симферополя отправились первые троллейбусы до Алушты. Через 1 час 50 минут первый троллейбус из Симферополя прибыл в Алушту. Сделав поворотный круг у павильона, машина приняла первую группу пассажиров на Симферополь. Чудесная магистраль начала жить, а дорожные строители сразу же приступили к работам на трассе Алушта – Ялта.

На районной Доске почета, обновленной в честь 42-й годовщины Великой Октябрьской революции, большей частью были представлены строительные и монтажные организации, участки, передовики, отличившиеся при строительстве троллейбусной трассы.

Н.И. ШЕШУКОВ, заслуженный работник органов самоуправления Республики Крым

Газета "Алуштинский вестник", №44 (1479) от 14.11.2019